如何治愈对拔牙正畸的精神内耗?

无论正畸医生们如何努力的科普,很多患者在听说矫正牙齿要拔牙的时候,仍然是一脸懵。

尽管反应相同,但是大家的纠结点往往各异,归结起来主要有这三类:1、拔牙的必要性;2、拔牙这项操作的可接受性;3、拔牙的远期影响。要想正畸顺利走下去,我们得试着解开这些精神内耗。

1、为什么要拔牙?

拔牙的必要性其实不难理解,本质上就是解决间隙问题。颌骨/牙弓的空间有限,容纳不下所有牙齿,于是便产生各种牙颌畸形,最常见的是拥挤(牙列不齐)和前突(龅牙)。而要解决,首要的就是去掉几颗牙齿,使剩下的牙可以正常排列。

拔牙矫治解除牙列拥挤

拔牙矫治改善牙齿前突问题

拔牙矫治占多数

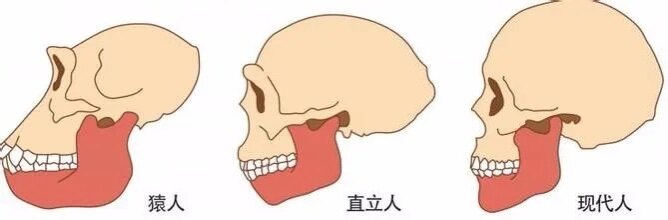

按是否拔牙来说,正畸方案无非两类:拔牙矫治和非拔牙矫治。有些患者牙齿拥挤的程度不大、甚至本身就有很多间隙(牙缝大),那当然是不需要拔牙的;但事实上我们在正畸门诊中遇到的,大多数都是拔牙矫治病例。其原因一方面是人类进化的趋势:现代人食物日趋精细、咀嚼力减弱,因此相对于原始人,咀嚼器官整体上处在一个退化进程,颌骨逐渐变小、而牙齿的数量没有减少,于是产生牙量-骨量不调,牙齿排列拥挤或前突的情况非常常见。

人类演化过程中,颌骨的尺寸逐渐减小、难以容纳全数牙齿

另一方面就是人种的差异:西方人普遍颌骨宽大、脸型比较平直,拔牙病例相对少;而东方人颌骨窄小、下巴短、嘴突的比例高,因此拔牙病例占比也高。

不同人种的面型差异

拔牙以外的选择

除去拔牙矫治以外,有时也可以采取其它措施来解决间隙不足的问题,常用的例如扩弓(向两侧增加牙弓的宽度)或者后推磨牙(向后增加牙弓的长度)等,但由于颌骨解剖结构的限制,其可获得的间隙量有限,因此多用于程度较轻的病例,或者有明确的适应症(例如本身牙弓狭窄、或某些原因造成的磨牙前移等)。另外值得一提的是,像扩弓或后推磨牙等方案,操作上都有一定的难度和风险,并不像大家想的那样轻松愉快;因此即使能达到相同的效果,但从操作难度、效果的确定性、疗程、患者体验、风险和并发症等方面综合考虑,拔牙矫治也往往都是更好的选择,除非确实存在某些不适合拔牙的情况。

生长发育并不能解除牙齿拥挤

对于青少年患者,很多家长认为孩子还在生长期,牙齿拥挤的问题会随着颌骨的生长而自行缓解,所以不需要拔牙。愿望很好,但事实上,在生长发育过程中,牙槽骨及牙弓主要是随着上下颌骨的生长、整体向前向下移位,牙槽骨内部空间的增长有限,而且其增长的部位位于牙弓后部(可以认为是给智齿预留空间),因此对于牙列内部的拥挤问题并没有很大帮助。

但生长发育对拔牙方案的制定也不是毫无影响的。比如某些下颌发育不足(下巴短)、嘴突的孩子,随着下颌的向前生长,有可能面型的突度会逐渐减小;如果采取拔牙矫治,则会面临前牙回收过多、面型过于凹陷的风险。因此专业的正畸医生都会综合考虑孩子的生长发育趋势,而不是盲目决定拔不拔牙。

拔牙矫治作为一种正畸手段,已经历了一百多年的改进与完善而逐渐成熟,有大量的理论及实践依据;就好像用胰岛素来治疗糖尿病一样,并不是哪个医生自己心血来潮想出的点子。对于具体方案固然需要仔细斟酌讨论,但对于拔牙矫治这一概念,完全不必反应过度。

2、无法自拔的痛?

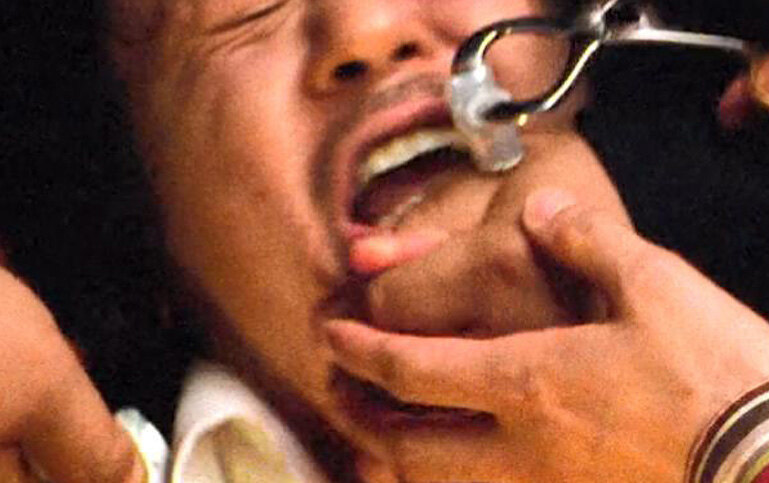

所谓知易行难。很多人就算理解正畸拔牙的意义,心理上还是抵触的。为什么呢?怕疼!

影视文艺作品里常对拔牙有不着边际的渲染、借以营造恐怖气氛。而更为切近的心理阴影多数来源于自己或周围熟人的拔牙体验。对于孩子来说,就是拔乳牙的经历;而对成人来说则往往是拔智齿。它们殊途同归的指向一个字——疼!

但这些场景,跟正畸拔牙的差别还是很大的

比如拔乳牙,因为牙根基本都吸收掉了、牙齿已很松动,所以很多时候不打麻药、而只用表面麻醉,麻醉效果有限,因此拔的时候难免还有些疼。多数孩子其实是三分疼痛、七分惊吓。而各人耐受力不同,不排除有的孩子确实感到很疼,从此留下心理阴影。但正畸拔牙一定是局麻下操作,足够让孩子在无痛状态下拔牙,跟拔乳牙是不一样的,不用提心吊胆。

而成年人智齿的拔除确实属于一项复杂操作。有些患者智齿难度大,不仅拔的时候备受折磨,拔完之后还要经历肿痛、发烧等的煎熬。拔智齿拔到怀疑人生的不在少数,这时再听说正畸拔牙,难免要打退堂鼓。但事实上,正畸拔牙和拔智齿在难度、创伤范围、风险和并发症等方面完全不是一个量级。正畸减数牙一般是前磨牙,通常是正位、萌出完全、牙根相对较细,比拔智齿要容易很多(从收费标准上也可见一斑)。用面对拔智齿的敬畏之心来面对正畸拔牙,是完全没有必要的。

还有很多人被一些极端案例、比如“拔牙后死亡”等吓到,这就需要仔细分析。首先这是极小概率事件,并不具有普遍意义。比如即使看到熬夜刷手机猝死的新闻,你也未必会立刻放下手机去关灯睡觉。其次,医学上的因果关系是非常严谨的概念,并不是两件事先后发生,就一定存在因果关系。在所谓“拔牙致死”的案例当中,拔牙往往只是一个背景事件,真正造成患者死亡的原因可能是多方面的,比如基础疾病、感染、药物过敏、窒息、血栓等等,笼统的说因拔牙而致死是不负责任的,由此而盲目的恐惧拔牙也是不科学的。那么是否有纯粹因为拔牙而死亡的病例呢?我想大约也是有的,就好像我也相信有外星人存在一样。

因此,对于拔牙这项具体操作,去找专业的口腔外科医生就诊、听取专业意见才是明智的做法;万一确有某些特殊问题不适合拔牙,也可以再回来跟正畸医生沟通,寻求非拔牙矫治的可能。

3、那些拔过牙的人,后来都怎么样了?

很多人担心正畸拔牙会有远期的负面影响,这类高瞻远瞩的声音往往来自家里的长辈,比如——

拔牙之后,其它牙齿会不会松?

常见句式如:“我(或某某)当年就是因为拔了颗牙,连带好多牙都松了,最后只好都拔掉……”看似无法反驳,但其实是颠倒了因果关系。请问您最初为什么要拔那颗牙呢?肯定不是因为做正畸吧,想必是它本身就病变严重无法保留了。所以真正的事实应该是:某颗牙齿病变严重(往往是龋病或牙周炎)以至必须拔除,而此类疾病通常不只是累及单颗牙;在拔牙之后仍未吸取教训、不注意口腔健康维护,以至于病变范围进一步扩大、最终致使多颗牙齿拔除。拔牙本身并不是罪魁祸首,而是口腔基础疾病发展的结果。

从另一方面讲,牙齿能够坚固而不松动,是依靠牙槽骨的支持作用,而不是靠相邻牙齿的支撑。有些老年患者口腔里只剩零星几颗牙,但其牙周健康维护得好、牙槽骨强健,剩余的这些牙齿也依然能够坚固。相反,有些患有侵袭性牙周炎的年轻患者,牙齿排列紧密、一个不缺,但牙周组织大面积受损,发展下去,牙齿往往整批的松动脱落。

患者牙周炎较重,即使牙齿一个不少,某些牙齿松动脱落的风险也较大

所以说,牙齿是否松动,与剩余多少颗牙、牙齿之间是否紧靠是没有关系的。况且,即使拔牙矫治,正畸过程中也是要通过牙齿移动、逐渐关闭拔牙间隙,最终相邻牙齿也是紧密接触没有空隙的。那么问题来了,有没有可能拔牙的间隙关不上呢?不能说绝对没有,但肯定是很小概率的事件。生活中有很多更值得担心的事情,就别为这个胡思乱想了吧。

牙齿数量少了,吃东西会不会困难?

这种担心也是多余的。首先,牙齿数量够不够用,这要看背景。好比孩子学英语,多少词汇量才够呢?要看孩子所在的区、所在的学校有多卷,标准也是不一样的。在茹毛饮血的原始人时期,由于食物粗糙坚韧,需要全部32颗牙齿来发挥最大的咀嚼效力,牙齿数量的减少确实可能影响进食能力,甚至进一步导致个体被自然选择所淘汰。而现代社会食物已经相当精细,完成进食功能并不需要那么多牙齿参与,进食的快慢更多是由于个人习惯或个性。

如果硬要纠结牙齿数量,那正常人一生当中也不是固定的。在6岁以前的乳牙期是20颗牙;6岁左右第一恒磨牙(六龄齿)萌出、成为24颗牙;接下来的几年里乳牙依次替换、至12岁左右乳牙全部换成恒牙,这期间除了短时期的新老交替、青黄不接以外,牙列始终保持在24颗牙;紧接着第二恒磨牙萌出,成为完整的恒牙列28颗牙;在20岁左右如果智齿顺利萌出,那就是32颗牙,但很多人智齿已拔除,或者完全埋伏于牙槽骨内,所以一般认为除智齿外的28颗牙就是正常的恒牙数量。

乳牙列的上颌:10颗牙

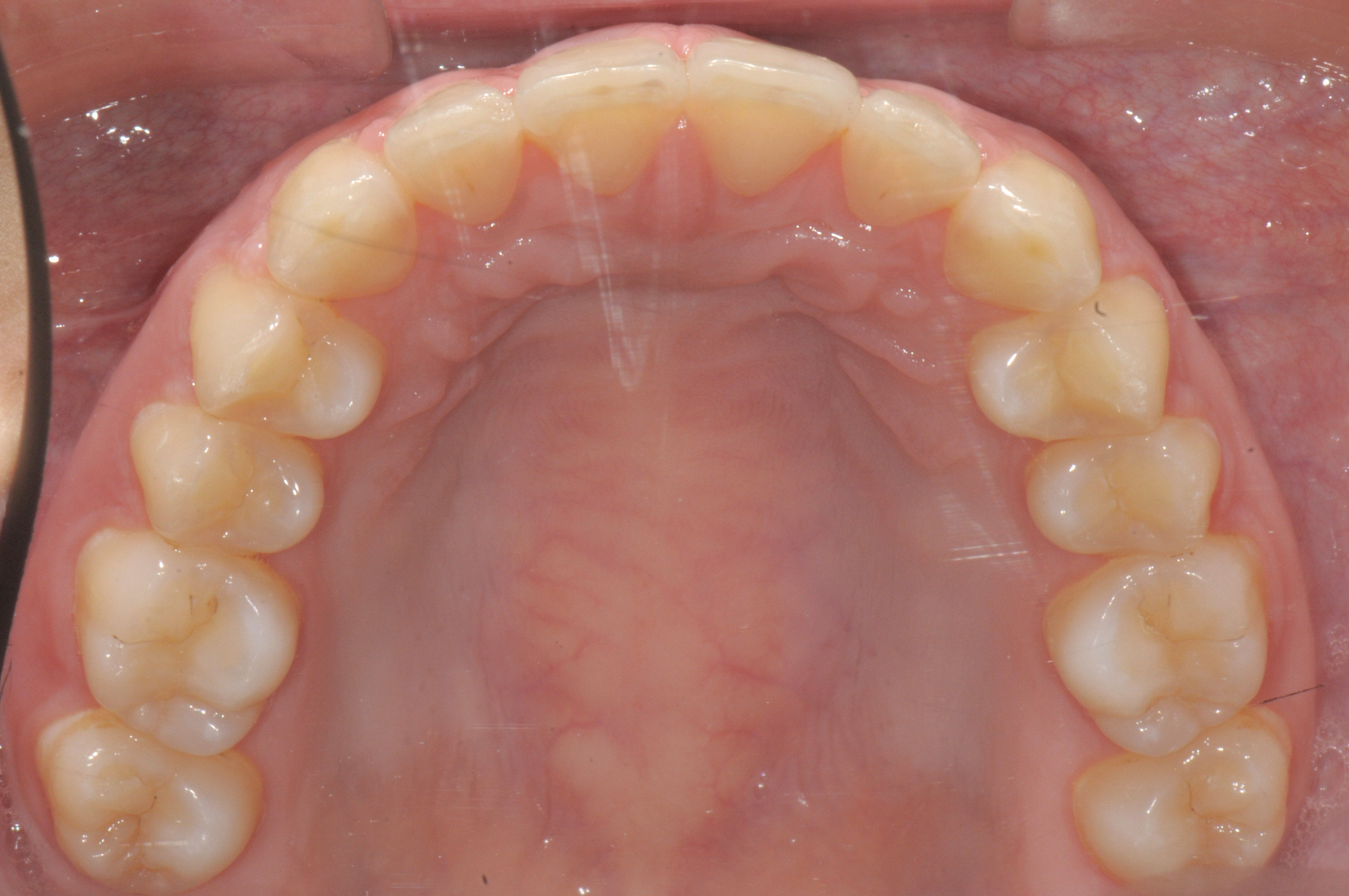

恒牙列的上颌:14颗牙(除外智齿)

而拔牙矫治后剩余24颗牙(除外智齿),相当于从6岁(六龄齿萌出)到12岁(第二恒磨牙萌出前)这段时期的牙齿数量,比6岁前的乳牙期还多4颗。回顾你前半生的吃饭史,有没有觉得从五六岁到十二三岁期间,随着牙齿数量的增加、进食能力不断提升、不断解锁新的吃饭技能和食物种类?相信是不会的。就算在20颗牙或24颗牙的年纪,该吃的东西也一样都不会落下。

再进一步说,影响咀嚼效率的根本因素,是上下牙齿的咬合接触关系,而不是牙齿的数量。很多时候,牙齿排列错位会使上下牙齿无法达到理想的咬合接触,而通过拔牙正畸使牙齿排齐、咬合关系改善,反而会提高咀嚼效率。因此担心拔牙后咬合功能会不好,那是本末倒置了。

正畸前牙齿排列拥挤、咬合接触较差

拔牙矫治后,牙齿排齐、咬合关系明显改善

总之,牙齿的数量并不是最重要的问题,而牙齿是否排列在理想位置、上下牙齿的咬合关系如何,才对美观和功能影响最大。拔牙矫治也许免不了一时的痛,但换来的是长久的健康和美。因此与其整天纠结拔牙的苦痛,不如憧憬一下正畸将要带给你的焕然一新的改变吧!

(文中病例图片均来自陈桦医生临床病例资料,未经允许请勿转发)

本文是陈桦版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论