三甲

三甲

科学治帕有妙招,揭秘机器人精准辅助DBS手术

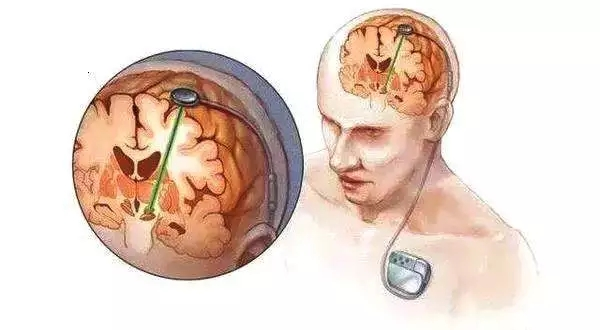

帕金森病是患病率最高的运动障碍性疾病,以静止性震颤、运动迟缓和肌强直为主要临床症状,通常也合并嗅觉障碍、便秘、睡眠障碍和抑郁等非运动症状。帕金森病在所有人群中的患病率大约为0.17%~0.3%,而在超过六十岁的人群中患病率急剧增加至1%,而在80~90岁的人群中患病率则高达4%。帕金森病的主要病理改变是中脑黑质区致密部多巴胺能神经元的缺失和路易小体的沉积,但引起病理改变的分子生化机制仍然不清楚,因此缺乏根治帕金森病的方法。目前帕金森病的主要治疗措施为综合治疗,早期采用药物综合治疗,中晚期帕金森病患者出现药物疗效下降或者出现药物并发症或者不良反应时,主要的应对措施为调整药物剂量和服药措施,症状仍然不能控制则可考虑手术治疗,并辅以康复心理治疗等。手术治疗包括核团毁损和深部脑电刺激术(deep brain stimulation,DBS)。相比于神经核团毁损,DBS手术具有可控、可逆等优势,逐渐成为目前手术的主流方式。DBS手术的原理是利用立体定向神经外科技术将刺激电极植入到患者深部脑核团内,核团长径仅约4mm左右,然后利用延伸导线连接脉冲发射仪,脉冲发射器埋置于皮下。运用脉冲发生器发射脉冲刺激波刺激其大脑深部的某些神经核,纠正异常的大脑电环路,从而减轻帕金森病患者的运动症状。与永久性的、不可调节和不可逆的核团毁损术不同,DBS并不破坏大脑结构,可以允许今后的进一步治疗。

影响手术疗效最关键的因素是刺激电极放置的精度,传统的DBS手术是利用立体定向框架,精度在2mm左右,随着立体定向导航和机器人技术的发展,越来越多的导航系统和机器人运用于DBS手术中,其中最具有代表性即是ROSA机器人,福建医科大学附属第一医院是全国第六家、省内第一家引进ROSA机器人的单位,ROSA机器人是一种智能手术辅助系统,其主要由多维活动机械臂、人机注册系统、手术计划与执行系统。他的主要特点是精准性高,可以达到1mm以内的精准度,而且机械臂可以自动执行手术计划系统中的定位任务,因此可以进一步解放外科医生的手,提高手术的效率。

实施DBS手术需要一个具备扎实立体定向神经外科理论知识和深部核团解剖知识的神经外科医师团队。截至目前,福建医科大学附属第一医院神经外科余良宏主任医师团队运用ROSA机器人治疗帕金森病及其他运动障碍脑功能性疾病已达50余例,电极植入精度高,手术疗效满意,无手术相关并发症。

余良宏,男,主任医师,副教授,硕士生导师。

福建省医学会神经外科分会功能神经外科专业学组委员

中国医师协会神经调控专业委员会青年委员

福建省医学会疼痛学分会常委兼头面痛学组组长福建省抗癫痫协会理事

福建省医学会神经外科分会青年委员会副主任委员

国家卫计委脑卒中专家委员会脑血管病急诊专业委员会委员、中青年专家委员会委员

中国研究型医院学会脑血管病专业委员会委员

从事神经外科临床和研究工作20多年,深耕于功能神经外科手术,如帕金森病DBS脑起搏器手术,癫痫神经调控治疗,面肌减压术等,长期从事神经调控工作,带领神经调控团队完成50多例机器人引导下DBS手术。擅长脑血管病(脑动脉瘤、脑血管畸形、海绵状血管瘤)、脑脊髓肿瘤的微创手术等专业邻域。主要研究方向为脑血管疾病与功能性脑病。已完成省级课题2项,目前主持福建省卫计委中青年骨干科研重点项目一项,负责福建省科技重大专项课题《动脉瘤性蛛网膜下腔出血临床诊疗新技术研究》的临床研究,参与国家自然基金1项。2012年“微电极导向立体定向下脑深部核团治疗运动障碍性疾病”项目获得院新技术新项目二等奖,2016年“单侧锁孔入路夹闭双侧大脑前循环动脉瘤的临床研究”获得院新技术新项目二等奖,2017年中华医学会神经外科分会“RCRC”脑动脉瘤视频比赛西南赛区冠军、全国总决赛银奖,2018年福建医科大学附属第一医院首届医师节“十佳优秀青年医师”,发表论文十余篇,其中SCI4篇,国家级5篇。

本文是余良宏版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论